修回日期: 2017-11-09

接受日期: 2017-11-10

在线出版日期: 2017-11-28

升血小板胶囊导致的缺血性结肠炎(ischemic colitis, IC)在临床上比较少见. 我们报道了1例升血小板胶囊导致的重型IC患者的临床诊治经过, 并结合相关文献复习, 总结此类患者的临床特点, 临床医生应警惕升血小板胶囊导致的IC患者的发生, 及时进行诊治.

核心提要: 升血小板胶囊导致的重型缺血性结肠炎(ischemic colitis, IC)在临床上非常少见, 通过对本例患者的临床诊治经过进行总结, 并结合相关文献, 提醒临床医生警惕升血小板胶囊导致的IC的发生.

引文著录: 武军, 田字彬, 徐永红, 丁雪丽, 王小玮, 任琳琳. 升血小板胶囊致重型缺血性结肠炎1例并文献复习. 世界华人消化杂志 2017; 25(33): 3000-3004

Revised: November 9, 2017

Accepted: November 10, 2017

Published online: November 28, 2017

Ischemic colitis induced by Sheng Xuexiaoban Capsules is rare in clinical practice. Here we report such a case in a 52-year-old woman. We also reviewed the relevant literature and summarize the clinical characteristics of this rare condition to raise the awareness among clinicians.

- Citation: Wu J, Tian ZB, Xu YH, Ding XL, Wang XW, Ren LL. Severe ischemic colitis induced by Sheng Xuexiaoban Capsules: A case report and literature review. Shijie Huaren Xiaohua Zazhi 2017; 25(33): 3000-3004

- URL: https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v25/i33/3000.htm

- DOI: https://dx.doi.org/10.11569/wcjd.v25.i33.3000

缺血性结肠炎(ischemic colitis, IC)是缺血性肠病中最常见的一种. 近年来IC发病率明显增加, IC患者伴随疾病或基础疾病主要是心血管疾病、糖尿病及高脂血症, 其中与高血压关系最密切, 动脉硬化可能是导致结肠缺血的关键原因[1]. 然而, 药物是导致IC的一个重要的但可能被忽视的原因[2], 我们将在青岛大学附属医院就诊的1例口服升血小板胶囊导致的重型IC报道如下.

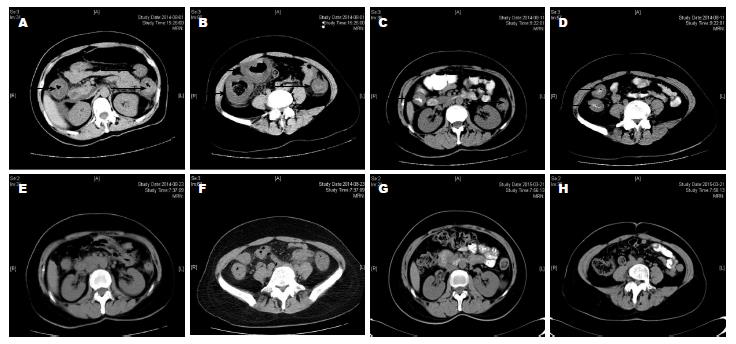

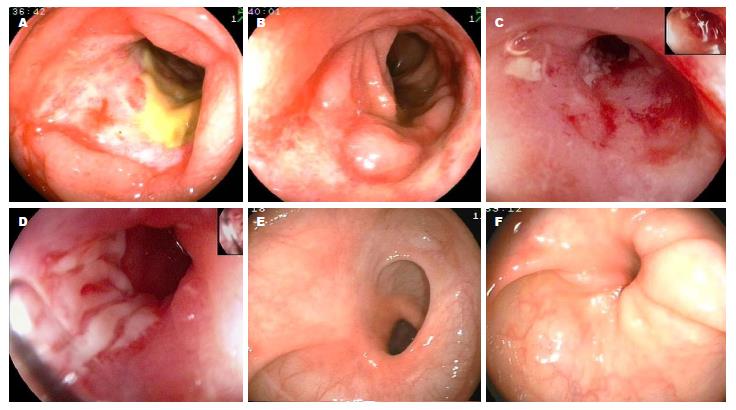

患者, 女, 52岁, 因腹痛、腹泻10 d, 便血4 d于2014-08-04入院. 既往特发性血小板减少性紫癜(idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP)病史, 平时间断口服强的松. 患者10 d前服用"升血小板胶囊"后出现腹痛, 为右腹部阵发性痛, 伴腹泻, 大便最多6次/d, 为墨绿色糊状便, 便后腹痛可减轻, 4 d前腹痛加重, 出现便血, 10余次/d, 为黑红色, 每次量约100 mL, 伴恶心、呕吐, 呕吐物为胃内容物, 伴发热, 体温最高38.3 ℃, 无畏寒、寒战, 于青岛大学附属医院急诊室就诊. 查血常规: 白细胞24.7×109/L, 中性粒细胞86.2%, 血红蛋白165 g/L, 血小板196×109/L; 血凝常规、肾功无异常, 血钾3.3 mmol/L, 二氧化碳18 mmol/L, D-二聚体779 ng/mL(2014-08-01). 2014-08-01腹部CT: 全结肠管壁水肿增厚, 考虑炎症可能性大, 腹腔积液(图1A, B). 腹部动脉CT血管造影未见明显异常. 给予禁饮食、抗感染(美洛西林钠舒巴坦钠、奥硝唑)、补液、抑酸等治疗3 d, 患者腹痛、便血减轻, 复查血常规: 白细胞19.07×109/L, 中性粒细胞86.2%, 血红蛋白101 g/L, 血小板118×109/L, 血钾2.7 mmol/L, 肌酸激酶494 U/L(2014-08-04). 为进一步诊治收入院. 入院查体: T 38.3 ℃ P 89次/min, R 20次/min, BP 150/75 mmHg. 神志清, 精神可, 巩膜无黄染, 睑结膜稍苍白, 心肺未见明显异常, 腹肌紧张, 右侧腹部压痛及反跳痛, 肝脾未触及, 肠鸣音4次/min. 皮肤无紫癜及瘀斑. 入院后查血常规: 白细胞19.27×109/L, 中性粒细胞86.2%, 血红蛋白102 g/L, 血小板178×109/L, C反应蛋白(C-reactive protein, CRP)197.00 mg/L, 降钙素原(plasma calcitonin, PCT)0.242 ng/mL, 血钾2.98 mmol/L, 肌酸激酶546 U/L(2014-08-05). 入院后继续给以抗感染(舒普深、奥硝唑)、抑酸、补液及静脉营养支持等治疗, 3 d后患者体温恢复正常, 腹痛逐渐好转, 大便逐渐转黄, 于2014-08-11和2014-08-23复查腹部CT示结肠管壁水肿增厚较前好转(图1C-F), 于2014-08-20行结肠镜检查示距肛门60-70 cm及30-40 cm处见环周溃疡形成, 致肠腔狭窄(图2A, B), 病理示慢性溃疡, 住院22 d于2014-08-26出院. 出院前查血常规: 白细胞4.59×109/L, 中性粒细胞49.8%, 血红蛋白129 g/L, 血小板455×109/L, 血钾和肌酸激酶均正常, CRP 4.69 mg/L, PCT 0.032 ng/mL. 患者出院后口服艾迪莎、复方谷氨酰胺胶囊等药物. 于2014-10-29复查结肠镜示距肛门35-40 cm处见环周瘢痕及1/2周溃疡, 致肠腔狭窄, 肠镜不能通过(图2C, D), 于2015-03-21腹部CT示结肠管壁无明显增厚(图1G, H), 于2015-04-09复查结肠镜示降结肠乙状结肠交界处及升结肠远段环周瘢痕, 致肠腔狭窄, 肠镜尚能通过(图2E, F). 患者无腹痛, 无发热, 大便1次/d, 黄色成形便, 有时较细, 无脓血, 无大便困难.

本患者急性起病, 先出现腹痛、腹泻, 后出现便血、发热, 腹部CT示结肠壁广泛性增厚, 结肠镜示结肠多发溃疡, 临床症状恢复较快, 随访8 mo余未再复发, 复查结肠镜示结肠狭窄, 考虑IC的诊断成立.

IC又称结肠缺血(colon ischemia, CI), 指由于各种原因引起的结肠血供减少不足以维持细胞代谢功能从而引起肠壁缺血的疾病状态[3]. IC易发于60岁以上的老年人, 女性多见, 临床表现为腹痛、腹泻、便血, 严重者可致肠坏疽、腹膜炎及肠管狭窄等. 病变可累及结肠任何节段, 乙状结肠、降结肠和脾区等左半结肠是病变的好发部位, 这是因为脾区至乙状结肠是结肠血供的"分水岭流域", 血管发育不良, 易缺血; 另外, 左半结肠是肠系膜下动脉供血, 其与腹主动脉呈锐角, 也影响血液灌注. 直肠由肠系膜下动脉和直肠动脉双重供血, 缺血少见. 所以IC病变以左半结肠为主, 大多数呈一过型, 病情较轻, 经内科保守治疗后痊愈, 故预后良好[1,4,5].

诊断方面, 实验室检查可出现外周血白细胞升高, 血红蛋白不同程度下降、血淀粉酶升高、D-二聚体升高、乳酸脱氢酶升高、血清HCO3-水平下降. 腹部CT可提示病变肠段的部位及受累范围, 对诊断IC有很大帮助, 同时可发现伴随疾病及并发症, 如穿孔等, IC的腹部CT主要表现为肠壁增厚、肠周脂肪间隙模糊、偶尔有肠壁积气. 建议在肠镜检查前进行. CT血管成像对诊断IC意义不大, 因IC为小血管非闭塞性、一过性缺血性损害, 且CT血管成像不能显示三级血管, 故临床意义不大. 肠镜检查是IC诊断、判断病情轻重和预后的重要手段, 认为是诊断IC的金标准, 建议在起病48 h内进行. 镜下表现为肠黏膜充血、水肿、淤斑, 黏膜下出血, 黏膜呈暗红色, 血管网消失, 可有部分黏膜坏死, 继之黏膜脱落、溃疡形成. 病变部与正常肠段之间界限清晰. 镜下所见出血结节是IC的特征性表现, 由黏膜下出血或水肿形成所致. 病理组织学可见黏膜下层有大量纤维素血栓和含铁血黄素细胞, 为此病特征. 但泻剂及肠镜检查本身可加重缺血甚至可诱发IC的发生, 故在拟诊1C而行结肠检查时, 切忌过度充气、牵拉等, 诊断明确即退镜以免加重缺血及诱发穿孔, 考虑坏疽型禁行肠镜检查. 一旦缺血改善, 其症状消失快, 病变恢复快, 是与其他肠炎相鉴别的关键之一[1,4,5]. 鉴别诊断方面包括感染性结肠炎、炎症性肠病、伪膜性肠炎、憩室炎、结肠癌、急性肠系膜缺血等.

Marston等[6]按病变程度将IC分为3型: 一过型、狭窄型和坏疽型. 各型根据缺血损伤程度不同, 其病理改变不同. 一过型即轻度缺血损伤, 病变仅累及黏膜和黏膜下层; 狭窄型即中度缺血损伤, 病变累及肌层, 常形成狭窄; 此两型为非坏疽型, 坏疽型即重度缺血损伤, 病变为透壁性坏疽, 并迅速进展为腹膜炎.

近来, 根据病情严重程度将IC分为轻型、中型和重型. 轻型患者具有典型的IC症状, 病变为非孤立性右半结肠的节段性肠炎, 没有中型患者的危险因素; 中型患者是指具备3个危险因素的IC患者, 危险因素指: 男性、低血压(收缩压<90 mmHg)、心动过速(心率>100次/min)、腹痛但不伴有便血、血尿素氮>20 mg/dL、血红蛋白<120 g/L、乳酸脱氢酶>350 U/L、血清钠<136 mmol/L、白细胞>15×109/L、结肠镜发现黏膜溃疡; 重型患者有3个以上中型患者的危险因素, 或者具有以下情况之一: 体格检查发现腹膜刺激征、影像学检查发现肠壁积气或门静脉积气、结肠镜检查发现结肠坏疽和结肠镜或CT检查发现全结肠病变或孤立性右半结肠的节段性肠炎[3].

IC的危险因素有: (1)合并心血管疾病和糖尿病; (2)肠易激综合征和便秘病史; (3)心源性栓塞者; (4)慢性肾病及慢性阻塞性肺疾病会增加IC死亡率; (5)对于年轻IC患者和所有复发性IC患者, 均应评估血栓形成风险; (6)损伤肠系膜下动脉的腹部手术, 如腹主动脉瘤修复等; (7)在可疑IC患者中, 明确药物应用史具有重要意义, 注意药源性IC的可能, 特别是可导致便秘的药物(如阿片类药物)、免疫调节剂(如抗肿瘤坏死因子、干扰素)和毒品(如安非他命、可卡因)[3].

药物是导致IC的一个重要的但可能被忽视的原因[2]. 升血小板胶囊成分包括青黛、连翘、仙鹤草、牡丹皮、甘草, 具有清热解毒、凉血止血、散肿消斑的功效, 用于治疗ITP患者. 升血小板胶囊的主药是青黛, 青黛为马蓝、蓼蓝和菘蓝等植物的茎叶加工出的色素, 主要成分为靛蓝, 还含有靛玉红和异靛等. 研究[7,8]表明, 含青黛成分的中药(如复方青黛丸、升血小板胶囊)可导致IC. 张莉等[9]报道了6例青黛相关的便血的病例, 其中3例患者因银屑病服用复方青黛丸, 3例患者因ITP服用升血小板胶囊或增血安胶囊(含青黛), 患者男女比例是1:5, 均于下腹部绞痛后出现腹泻、便血, 肠镜表现为较典型的IC表现, 但病变范围较广, 常累及直肠, 2例ITP患者在出院后仍间断使用该药出现症状复发. 全部患者在停药后未再复发. 索宝军等[10]报道了13例青黛相关的缺血性肠黏膜损伤的病例, 其中8例患者因银屑病服用复方青黛丸(胶囊), 5例患者因ITP服用升血小板胶囊. 患者男女比例是1:1.6, 13例患者便血前均有剧烈腹痛, 其中8例腹痛后先出现水样泻, 继续服药后出现鲜血便, 结肠镜下病变形态、病理活检符合缺血性损伤的表现, 均预后良好, 随访3 mo均无复发. 同时研究发现, 青黛可能是导致缺血性结肠黏膜损伤的独立危险因素.

青黛诱发IC发病机制可能与以下因素有关: (1)青黛对结肠黏膜的刺激作用使结肠黏膜受到损伤; (2)青黛可引起腹泻, 剧烈腹泻可导致血容量减少、肠内压增高、血管痉挛等, 致结肠壁血供不足; (3)青黛有凉血止血之功效, 有明显的促凝血作用, 可导致血管内纤维素性血栓形成, 从而引起结肠黏膜的缺血坏死[7-10].

本患者在出现便血时血小板在正常范围, 且不伴有皮肤紫癜及瘀斑, 而ITP通常在血小板低于20×109/L时才有自发出血倾向, 故ITP本身导致出血的可能不大. 我们在临床工作中遇到多例升血小板胶囊导致的IC患者, 大多数属于轻型患者, 本患者在口服升血小板胶囊后出现腹痛、腹泻、便血、发热, 体格检查发现腹膜刺激征, 血白细胞明显升高, 腹部CT示结肠壁广泛性增厚, 肠镜示结肠多发溃疡, 并遗留结肠狭窄, 属于重型IC, 比较少见. 患者在服用升血小板胶囊后出现IC, 而停药后随访无复发, 均提示患者的IC发生与升血小板胶囊密切相关.

升血小板胶囊可导致IC, 临床医师在应用该药治疗各种原因引起的血小板减少时要有充分认识, 权衡利弊, 密切观察, 一旦出现腹痛、腹泻、便血时要及时停药, 积极治疗, 并且不要再次应用.

缺血性结肠炎(ischemic colitis, IC)是缺血性肠病中最常见的一种. 近年来IC发病率明显增加, IC患者伴随疾病或基础疾病主要是心血管疾病、糖尿病及高脂血症. 然而, 药物是导致IC的一个重要的但可能被忽视的原因.

药物是导致IC的一个重要的但可能被忽视的原因. 含青黛成分的中药(如复方青黛丸、升血小板胶囊)可导致IC, 青黛可能是导致缺血性结肠黏膜损伤的独立危险因素.

索宝军等报道了13例青黛相关的缺血性肠黏膜损伤的病例, 其中8例患者因银屑病服用复方青黛丸(胶囊), 5例患者因ITP服用升血小板胶囊. 研究发现, 青黛可能是导致缺血性结肠黏膜损伤的独立危险因素.

IC病变以左半结肠为主, 大多数呈一过型, 病情较轻, 我们报道了1例少见的升血小板胶囊导致的重型IC患者的临床诊治经过, 随访时间较长, 资料比较完整.

升血小板胶囊可导致IC, 临床医师在应用该药治疗各种原因引起的血小板减少时要有充分认识, 权衡利弊, 密切观察, 一旦出现腹痛、腹泻、便血时要及时停药, 积极治疗, 并且不要再次应用.

缺血性结肠炎(IC): 又称结肠缺血, 指由于各种原因引起的结肠血供减少不足以维持细胞代谢功能从而引起肠壁缺血的疾病状态.

本文报道了升血小板胶囊致重型IC的病例, 资料齐全, 尤其是影像学和肠镜资料, 提示临床应用升血小板胶囊时应注意监测的情况, 对临床有较好的指导意义.

迟雁, 副教授, 北京大学第一医院消化内科; 高泽立, 副教授, 上海交通大学医学院九院周浦分院; 阴赪宏, 研究员, 首都医科大学附属北京友谊医院感染与急救医学

手稿来源: 自由投稿

学科分类: 胃肠病学和肝病学

手稿来源地: 山东省

同行评议报告分类

A级 (优秀): 0

B级 (非常好): 0

C级 (良好): C, C

D级 (一般): D

E级 (差): 0

编辑: 闫晋利 电编:李瑞芳

| 2. | Hass DJ, Kozuch P, Brandt LJ. Pharmacologically mediated colon ischemia. Am J Gastroenterol. 2007;102:1765-1780. [PubMed] [DOI] |

| 3. | Brandt LJ, Feuerstadt P, Longstreth GF, Boley SJ; American College of Gastroenterology. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI). Am J Gastroenterol. 2015;110:18-44; quiz 45. [PubMed] [DOI] |

| 4. | 缺血性肠病诊治中国专家建议(2011)写作组, 中华医学会老年医学分会,《中华老年医学杂志》编辑委员会. 老年人缺血性肠病诊治中国专家建议(2011). 中华老年医学杂志. 2011;30:1-6. |

| 9. | 张 莉, 段 丽萍, 杨 卫红, 吕 愈敏, 林 三仁. 含青黛成分中药导致便血的临床特点及可能致病机制. 胃肠病学和肝脏病学杂志. 2004;13:161-164. |